Oi.

Eu sou a Sindia Martins.

Sou jornalista independente.

Você está no Fiandeira.

Um podcast de reportagem semanal.

Aqui, eu conto histórias reais, fio a fio.

Histórias que não cabem numa manchete.

Nem terminam quando o jornal fecha.

Hoje, eu começo contando a história de Ana Paula de Oliveira, mãe de Johnatha.

BLOCO 1 — GENEBRA

No dia 26 de novembro, Ana Paula de Oliveira recebeu, em Genebra, na Suíça, o Prêmio Martin Ennals, considerado o Nobel da área de Direitos Humanos.

O júri reúne algumas das mais importantes organizações não governamentais do mundo, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, a Federação Internacional de Direitos Humanos e a Front Line Defenders.

Em edições anteriores, o prêmio reconheceu defensores de direitos humanos que atuaram em contextos marcados por conflitos armados, regimes autoritários e repressão estatal — da Ásia ao Oriente Médio, da África à América Latina.

Pela primeira vez desde sua criação, em 1994, o prêmio foi concedido ao Brasil.

Ana Paula é pedagoga, ativista e fundadora do coletivo Mães de Manguinhos, formado por mulheres que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado do Rio de Janeiro.

Mas, antes de tudo, Ana Paula é mãe.

Mãe de Johnatha de Oliveira.

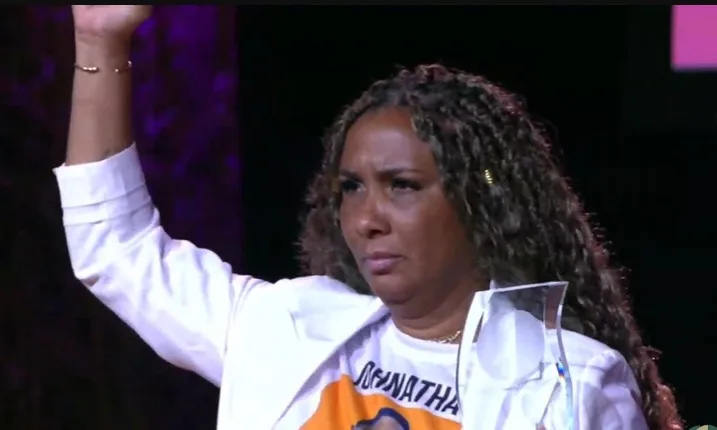

Em seu discurso, ela afirmou que o reconhecimento de sua atuação nas favelas do Rio, não ameniza a dor, mas fortalece a luta e dá visibilidade às vítimas da violência estatal.

Ao subir ao palco, ela disse que sua voz honra a memória do filho e de todos os jovens assassinados pelo Estado.

E dedicou o prêmio a Johnatha e à defensora de direitos humanos Marielle Franco, assassinada por milicianos em 2018.

BLOCO 2 — O CONTRASTE

O prêmio chegou em um momento específico da história recente do Rio de Janeiro.

Na mesma semana em que Ana Paula viajou para a Suíça para ser homenageada, o governador do estado, Cláudio Castro, coordenou a operação policial mais letal da história do Rio.

Foram 121 homens mortos.

A maioria jovens.

Quatro eram policiais — um deles com apenas quarenta dias na corporação.

A média de idade entre as vítimas foi de 28 anos.

O mais jovem tinha 14.

O mais velho, 55.

Ao explicar-se publicamente, o governador do Rio defendeu o extermínio de jovens negros, pobres e favelados como solução para desarticular um dos braços do crime organizado que atua nas favelas do Brasil, as facções. Segundo pesquisas, a maior parte da população o apoiou.

O governador é conhecido por sua relação com grupos milicianos, como a família do ex-prefeito de Belford Roxo, Waguinho, que ao declarar apoio a Castro nas eleições de 2022, transformou a cidade em um de seus principais redutos eleitorais. Castro foi o candidato a governador de Lula em detrimento de Marcelo Freixo, justamente por sua inserção em áreas que eram controladas pela milícia. Foi assim que o PT construiu alianças que garantiram seu retorno à presidência.

É nesse cenário que Ana Paula se torna uma referência internacional em direitos humanos.

Mas essa história não começa em Genebra.

Ela começa muito antes.

BLOCO 3 — A tragédia de Ana Paula de Manguinhos, mãe de Johnatha

Johnatha não sabia que era negro. No formulário da escola, se deteve por alguns instantes diante da pergunta sobre a cor de sua pele e respondeu, sob protestos da mãe: pardo. Colocando os antebraços lado a lado, ele argumentava: “olha como sou mais clarinho que voce”. Ana Paula, embora surpresa, não discutiu com o filho. Naquela época, ela não acreditava que a violência policial tinha vetores certeiros: jovens, negros, pobres e moradores de favela. De modo que ao saber que Johnatha fora baleado, a notícia não fez o menor sentido. Ela se obrigou a projetar um cenário para explicar o que tinha acontecido:

_ … devia estar andando de moto, não ouviu (a polícia) falar para parar ou não parou porque não tinha habilitação… A polícia deve ter atirado por isso.

A tia, Patrícia, havia comprado uma moto recentemente, e Johnatha costumava insistir para dar umas voltas nas ruas próximas da casa dela: “Ele adorava uma moto”, confidencia Ana Paula, que vivia lhe pedindo para evitar dirigir sem habilitação. De qualquer modo, a hipótese de Ana Paula ia na contramão do testemunho de Fátima dos Santos Pinho. A moradora viu o policial Alessandro Marcelino de Souza agachar, apoiando um dos joelhos no chão, mirar e acertar Johnatha pelas costas. Segundo seu testemunho, prestado em juízo, ao ver Johnatha perdido no tumulto, ainda tentou lhe avisar “volta, a situação aqui não está boa. Mas tudo aconteceu tão rápido”. Fátima conta que só teve tempo de puxar o próprio filho da linha de tiro. Foi um choque para ela testemunhar aquilo. Cerca de sete meses antes (no dia 17 de outubro de 2013), Fátima teve o filho mais velho espancado e depois asfixiado até a morte também por um policial da UPP de Manguinhos.

Johnatha não teve tempo para se proteger como as demais pessoas na rua. Sem perceber que fora baleado, insistiu em correr. Só veio a desfalecer quase 100 metros à frente, na calçada da Igreja São Daniel, na Avenida dos Democráticos, 30.

BLOCO 4 — A mulher que não existia

Depois da morte do filho, Ana Paula despertou para uma versão de si que jamais imaginara existir. Não foi imediato. Foram semanas ouvindo depoimentos de moradores que testemunharam a morte de seu filho, meses lendo o processo, comparando cada linha com outros casos de jovens mortos em outras favelas. Logo reconheceu o vocabulário que servia de moldura para quase todas aquelas narrativas: legítima defesa, falta de provas, homicídio culposo. Uma gramática que preparava a absolvição dos policiais. As sentenças, invariavelmente, libertavam os réus ou transferiam os processos para cortes mais favoráveis — como aconteceu no caso de seu filho, enviado ao Tribunal da Justiça Militar.

Aos poucos, Ana Paula compreendeu que sua tragédia não era individual. Ela sabia que Johnatha não era o primeiro e tampouco seria o último jovem assassinado nas favelas do Rio pelo Estado. A prova disso é que até hoje, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) não disponibiliza informações sobre a quantidade de processos que envolvem policiais militares que vão a júri popular, como réus e como vítimas. Tampouco a Secretaria Estadual da Polícia Militar (SEPM). A ausência destes números em um Estado onde uma parcela significativa dos homicídios é cometido por agentes públicos em serviço não deixa de ser um dado em si. Especialmente após a operação policial do dia 28 de outubro de 2025, que aconteceu na Penha e no Alemão. Além de assassinar 121 pessoas, Castro a afirmou como modelo de política de segurança pública. O governador sequer se constrangeu em defender o extermínio como solução final para um problema “nascido e crescido” por conta de acordos com agentes do estado corruptos.

E os casos não são isolados. Ao longo das últimas décadas, uma lista extensa de policiais militares do Rio de Janeiro foi investigada, denunciada ou condenada por envolvimento direto em assassinatos por encomenda, execuções extrajudiciais e atuação em grupos milicianos. Do homicídio da juíza Patrícia Acioli, em 2011 — planejado e executado por pelo menos nove policiais militares — ao assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018 — cujos executores eram ex-integrantes da PM e ligados ao chamado Escritório do Crime. Os nomes, as patentes e os contextos variam, mas o padrão se repete. Policiais armados pelo Estado, treinados para proteger, aparecem como agentes de pistolagem, operadores de milícias ou peças centrais em redes de violência organizada. A extensão desses casos revela que a corrupção policial no Rio não opera à margem do sistema, mas encontra nele condições para se reproduzir.

Esse modo de operar historicamente associado às milícias foi incorporado, normalizado e expandido pela política estatal de segurança através das megachacinas. A ponto da violência policial se tornar parte central — e não acessória — do panorama de mortes violentas da do Estado. O fenômeno passou a ser estudado e nomeado de “Estatização da morte” pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI), da Universidade Federal Fluminense.

Os números nacionais reforçam o diagnóstico. A violência policial, embora espalhada pelo país, encontra no Rio um de seus epicentros: em 2021, o estado respondeu por 22,1% das mortes decorrentes de ação policial — apesar de abrigar cerca de 10% dos casos de mortes violentas intencionais do país. Isso já mostrava uma tendência. Proporcionalmente, o Rio matava mais do que outros estados brasileiros. Os dados levantados pelo GENI apontam duas engrenagens que sustentam até hoje esse quadro. De um lado, a anuência do governo estadual, que naturaliza chacinas policiais, definidas na pesquisa como operações com mais de oito mortos. De outro, temos o sistema de Justiça, que falha sistematicamente na fiscalização do uso da força de seus agentes. O resultado se firmou nos anos seguintes. Em 2023, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública? mostra que a letalidade policial representou 20,4% das mortes violentas no Rio de Janeiro, e em 2024 cerca de 18,5%. Isso coloca o Rio entre os estados brasileiros que seguem apresentando elevado uso letal da força estatal entre os casos de homicídio. O que nos mostra que a impunidade está diretamente ligada à repetição da brutalidade.

Para quem teve um filho assassinado pela polícia, a mensagem é clara: não há como enfrentar o Estado. O pai de Johnatha entendeu rápido o recado e o reforçava sempre que podia, criticando Ana Paula por “dedicar muito tempo buscando justiça” ao filho morto. Uma atitude comum entre os pais que ao perderem seus filhos, abandonam as mães. Ana Paula ouviu de diversas mulheres relatos quase idênticos: maridos dizendo que elas estavam “chatas”, que só falavam em luta, que viviam em prantos, “chega de chorar”, “até quando vai ficar assim?”. Ana Paula se revolta:

“Como se a tristeza fosse uma escolha, como se eu pudesse simplesmente desligar o luto e seguir adiante. Não é possível que alguém ache que desejamos viver chorando.”. Ela desaprova a atitude do marido. Porém, o que a mais choca é que ela teria se divorciado do marido antes mesmo da morte de Johnatha. E só não o fez, porque o filho, preocupado com o pai, lhe pediu para deixar o pai morando em casa caso realmente se separassem”. Ana Paula atendeu o pedido. Mesmo separados, ela e o ex-marido viveram sob o mesmo teto até 2021.

Muito embora o pai de Johnatha se mostrasse incrédulo quanto à possibilidade de conseguir justiça, ele assistiu à audiência de instrução, que aconteceu quase um ano depois do crime. E também esteve no primeiro dia do julgamento, ocasião em que a advertiu:

— Quantos policiais vão para a prisão depois de cometerem crimes? Você só vai se desgastar.

E Ana Paula se desgastou. No primeiro semestre de 2024, testemunhou uma sucessão de julgamentos que mostravam que a busca por justiça no Rio de Janeiro é um labirinto sem saída. Naquele ano, quatro casos de grande repercussão terminaram com absolvições de policiais.

1. Caso João Pedro Mattos Pinto — morto aos 14 anos durante operação no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, em maio de 2020. Três policiais civis foram acusados: Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister. Em julho, todos foram sumariamente absolvidos por decisão da juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine. Legítima legítima defesa. O caso não chegou ao júri.

2. Caso Edmea da Silva Euzébio e Sheila da Conceição — Edmea Santos foi uma das fundadoras do Movimento Mães de Acari. Havia três anos que ela e outras mães lutavam por justiça no caso que ficaria conhecido como a chacina de Acari, quando 11 jovens foram sequestrados e assassinados por policiais militares no Rio de Janeiro.

Em janeiro de 1993, Edmea e sua sobrinha Sheila foram executadas no Centro da cidade.

Trinta e um anos depois, o julgamento finalmente aconteceu. Os quatro policiais acusados — Eduardo José Rocha Creazola, Arlindo Maginário Filho, Adilson Saraiva Hora e Luiz Claudio Souza — foram absolvidos. O policial apontado como mandante do crime já havia sido absolvido em 1996: o coronel reformado Emir Larangeira, hoje vereador.

Em todos os julgamentos, o desfecho foi o mesmo: falta de provas. À época do crime, um dos acusados, Luiz Claudio Souza, era motorista do então subprefeito da Barra da Tijuca, Eduardo Paes.

3. Caso Lucas Albino — morto aos 18 anos, com um tiro na cabeça em dezembro de 2018, no Complexo da Pedreira. Quatro policiais foram acusados: Sérgio Lopes Sobrinho, Bruno Rego Pereira dos Santos, Wilson da Silva Ribeiro e Luiz Henrique Ribeiro Silva. Em março, os quatro foram absolvidos: legítima defesa e falta de provas. A mãe de Lucas, Laura Ramos, investigou o assassinato por conta própria, recolheu provas e testemunhas, mas morreu de câncer em 2023, um ano antes do julgamento.

4. Caso Cláudia Silva Ferreira — alvejada em março de 2014, no Morro da Congonha, e arrastada por cerca de 350 metros após ser colocada no porta-malas de um carro da PM. Tinha 38 anos e deixou oito crianças que viviam sob seus cuidados. Em março de 2024, todos os policiais envolvidos foram absolvidos. O capitão Rodrigo Medeiros Boaventura, que comandava a patrulha, chegou a ser nomeado superintendente da Vice-Governadoria de Claudio Castro dois dias antes do aniversário da morte de Cláudia.

Alessandro Marcelino de Souza foi condenado pelo assassinato de Johnatha, mas saiu livre. A juíza do 2° Tribunal do Júri, Tula Corrêa de Mello, leu a sentença que enquadrava o disparo como crime culposo. A tese de dolo eventual era analisada há dois dias. Foi assim que Ana Paula viu seu filho entrar para uma segunda lista. Além de ser assassinado pelo Estado, sua morte permanece impune.

Esse sim, um verdadeiro golpe de estado. E Ana Paula, como muitas mães antes dela, caiu. Mas não ficou no chão. Levantou da cama na manhã seguinte e se prostrou na porta Tribunal de Justiça do Rio, onde outras mães a esperavam. Pegou o microfone e repudiou a decisão:

__ Saí ontem do Tribunal de Justiça muito devastada, muito arrasada. É inaceitável que um policial atire e tire a vida dos nossos filhos e o Tribunal classifique isso como crime culposo. (…) Eu achei que não fosse ter forças para estar aqui hoje. Mas ontem não foi o fim. Foi mais um degrau que não só eu, mãe do Johnatha, mas todas as mães que vieram antes e depois de mim, conseguimos alcançar. Nós fizemos um policial assassino sentar no banco dos réus — e isso não acontece todos os dias. Vamos conseguir mais.

Foram muitas mensagens que recebi de ontem pra hoje. Vocês me levantaram. E eu estou aqui, de punho cerrado, exigindo o mínimo. O mínimo! Esse Tribunal vai ter que nos enxergar. Vai ter que fazer justiça, sim.

Bloco 5 – Mãe vs. Estado

Reconstruir os últimos movimentos de Johnatha, a partir dos relatos de quem esteve com ele, foi um exercício doloroso para Ana Paula. Mas, necessário. A cada depoimento, ficava evidente que o tiro disparado pelo policial da UPP não tinha sido acidente, nem erro. As histórias se repetiam nas favelas com pequenas variações, sintomas de uma mesma política de segurança — brutal e contínua.

Mulher, negra, pobre, moradora de favela, ela se viu como base numa pirâmide social que fragiliza ou nega acesso a direitos básicos como à vida, gerar e criar um filho, ou viver o luto pela morte dele. Lutar para preservar qualquer desses direitos a colocou numa linha de confronto direto com o Estado, que há décadas tinha na juventude negra seu alvo letal.

Em 2014, ano da morte de Johnatha, a juventude já era foco central nos estudos sobre violência no Brasil. A série Mapas da Violência publicava diagnósticos anuais focados em temas como América Latina, mulheres, acidentes de trânsito, infância e adolescência, armas de fogo. Naquele ano, o título era “Mapa da Violência 2014. Os jovens do Brasil” — um esforço explícito de pensar políticas para um futuro que estava sendo apagado.

O estudo, baseado em dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, analisou o período entre 1980 e 2012. Nesse intervalo de 32 anos, as taxas de homicídio entre jovens cresceram 194,2% no Brasil: saltaram de 19,6 para 57,6 mortes por 100 mil jovens.

Nesse mesmo período, o homicídio se tornou a principal causa de morte entre jovens, superando acidentes de trânsito e suicídios. Ao todo, 1.202.245 jovens foram assassinados, enquanto 1.041.335 morreram em acidentes de trânsito e 216.211 por suicídio.

Os dados mostram que a violência começa cedo. A curva de homicídios passa a subir a partir dos 13 anos de idade e atinge seu pico aos 21 anos, quando a taxa chega a 75 homicídios por 100 mil jovens — patamar superior ao registrado em zonas de conflito armado, segundo o relatório.

Dois anos depois, o Mapa da Violência 2016 — Homicídios por Arma de Fogo no Brasil confirmou a tendência. Entre 1980 e 2014, 967.851 pessoas morreram por disparos de arma de fogo no país; 85,8% dessas mortes — 830.420 — foram homicídios.

Os jovens de 15 a 29 anos seguiram como o principal alvo. Embora representassem cerca de 26% da população, concentravam 60% das vítimas de armas de fogo em 2014. A desigualdade racial se aprofundava. Entre 2003 e 2014, as taxas de homicídio entre jovens brancos caíram 27,1%, enquanto entre jovens negros aumentaram 9,9%. Em 2014, jovens negros morriam 2,6 vezes mais do que jovens brancos por armas de fogo. Johnatha estava entre eles.

O primeiro Mapa da Violência publicado no país trazia uma advertência que nunca perdeu força: “não acreditamos que a juventude seja produtora de violência. As novas gerações […] são um resultado da sociedade, espelho onde ela descobre seus conflitos, contradições e seus próprios erros”. Hoje, Ana Paula lê essa frase como uma constatação evidente. Para ela, enfrentar o Estado é enfrentar um projeto — como ela diz — cuja intervenção não se restringe a exterminar a juventude negra das favelas. O projeto inclui apagar histórias, destruir famílias, impedir o luto, desumanizar o indivíduo. A dor vira mais um instrumento de controle. Portanto, falar, lembrar, repetir o nome do filho é atingir o Estado onde dói: expor a negligência que sustenta a epidemia de homicídios cometidos por policiais militares e civis.

Alessandro Marcelino de Souza, – PM que matou Johnatha –, já havia sido preso em 2013 por triplo homicídio em Queimados, na Baixada Fluminense. Estava à paisana e de folga. Mesmo acusado por cometer assassinatos com indícios de execução, foi solto por falta de provas. Um ano depois, matou Johnatha.

Depois de dez anos esperando para levá-lo ao júri popular, Ana Paula testemunhou o policial que assassinou seu filho ser condenado e mesmo assim sair livre do tribunal. A juíza Tula Corrêa de Mello acolheu a hipótese, proposta nos últimos instantes das alegações finais, de culpa consciente ao invés de dolo eventual. Apresentada pelo advogado de defesa, Lênio dos Santos Correa, a tese fez o caso ser remetido à Auditoria da Polícia Militar.

A Defensoria Pública e o Ministério Público recorreram, alegando que a desclassificação não se sustentava diante das provas apresentadas e que o crime deveria ser julgado como homicídio doloso pelo Tribunal do Júri. A 5ª Câmara Criminal do TJRJ acolheu o recurso e determinou que o julgamento fosse anulado e que o caso retornasse ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucional para crimes contra a vida.

Bloco 6 – Removidos

Hoje Johnatha teria 31 anos se a vida tivesse seguido seu curso natural, como acontecia naquele início de 2014. Animado, ele descia as escadas do sobrado para o qual havia se mudado com a família fazia sete meses, devido a um brutal processo de remoção disparadas pelos jogos olímpicos e copa do mundo.

Nascidos e criados em Manguinhos, mãe e filho viram amigos e vizinhos de décadas serem abruptamente retirados de suas casas e afastados para outras favelas. A mudança fazia parte das medidas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que precisava expandir a Rua Leopoldo Bulhões para iniciar as obras de infraestrutura do BRT Transbrasil. A promessa era trazer melhorias para o bairro que até hoje apresenta o quinto pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Rio, além de um alto índice de violência urbana. Laços afetivos que levaram a vida inteira para serem constituídos foram rompidos inesperadamente.

_ Prometeram também fazer as obras no Rio Faria-Timbó que continua enchendo e transbordando, os moradores continuam perdendo suas coisas em enchentes. Nada mudou. O que a gente viu, depois de algum tempo, foi o governador Sérgio Cabral ser preso por superfaturamento das obras do PAC, critica Ana Paula.

Assim, quando Johnatha foi assassinado, a comunidade já vinha sofrendo com as remoções, que rapidamente se alastraram pela cidade. Bairros inteiros ficaram reféns da especulação imobiliária. Enquanto Paes favorecia empreiteiros da OAS e Queiroz Galvão, a Secretaria Municipal de Habitação (SMH), sob o comando de Jorge Bitter do PT, marcava os muros das casas a serem removidas com as iniciais SMH. Aterrorizados, muitos moradores se viram obrigados a vender seu imóvel na tentativa de recuperar algum traço de paz. Foi o que aconteceu com a família de Ana Paula e Johnatha. E eles tiveram sorte, deixaram sua moradia, mas conseguiram se manter em Manguinhos.

E mesmo em meio a um cotidiano precário, que tornava a vida cada vez mais instável, a ameaça de morte parecia distante. A prova disso era a alegria de Johnatha dançando para a mãe, logo após descer o lance de escadas. Ela estava na sala assistindo televisão. Ele rebolava os quadris ao ritmo de “Lepo Lepo”, hit da banda Baiana Psirico, que marcou o carnaval daquele ano (2014). Ana Paula não imaginava que aquela seria uma das últimas lembranças que teria do filho, “ele adorava dançar”, ela enfatiza.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AHVS5DW434g&t=12s

Ah, eu já não sei o que fazer, duro, pé rapado, com salário atrasado…

Será que ela vai me querer?…

É dinheiro ou amor?…

Se ficar comigo é porque gosta do meu rá rá rá rá rá

Lepo, lepo.

A imagem do filho reproduzindo a coreografia da banda ainda estava viva em sua cabeça, envolvendo-a em um misto de dor e amor, presença e ausência, saudade e revolta. Mas naquele dia, ela se rendeu à alegria do filho. “Johnatha era desse jeito, gostava de fazer gracinhas. Era quase impossível brigar com ele. Eu tinha que me esforçar”.

A partir do assassinato de seu filho, lembrar se tornaria um ato de resistência. Ana Paula se empenharia em falar de Johnatha onde quer que fosse. Não desperdiçaria nenhuma oportunidade. E estas não lhe faltaram.

Rapidamente, ela entendeu que a luta lhe permitiria acessar o direito ao luto negado, e à memória do filho que o Estado covardemente tentava apagar. Já não havia diferença entre trabalhar o luto, a manutenção da memória, e o combate ao esquecimento. Ana Paula:

_ … me dei conta de que a justiça somos nós. Entendi a importância de criar outras formas de acessar a justiça, que não é só institucional, como por exemplo, ter o nome do meu filho numa escola. Quero o nome do meu filho em algum aparelho do Estado, sabe? Porque em algum momento não vou estar mais aqui. E quero que a história do meu filho seja contada e ela vai ser contada por essas ações que hoje estou correndo atrás, movimentando, mobilizando.

Ana Paula se insurge contra o Estado quando este lhe recusa o direito de procriar, de ser mãe, de ver seu filho crescer. E uma vez que esses direitos lhe tenham sido extirpados, ela deseja o direito à justiça, o direito à rememoração e direito à reparação. E por isso, ela contesta a sentença lida pela juíza, que naturaliza o desrespeito à lei que lhe garante ser mãe, e ver seu filho crescer e cumprir com seu destino. Que para Ana Paula, é muito diferente daquele que as leis do homem reservam para a cor da sua pele e classe social. Ana Paula:

_ Johnatha era um menino lindo, alegre, maravilhoso. Quando cheguei na primeira audiência (de instrução), vi o que era o sistema de justiça, a perversidade, o racismo que permeia aquilo… Saí arrasada. Parecia que quem estava sendo julgado não era o assassino, mas meu filho.

Ao menos o Júri recusou a principal tese da defesa do policial militar, que alegava que Johnatha fazia parte do tráfico. A tentativa de criminalizar a vítima se tornou um traço comum quando policiais militares são levados a júri. Seja como réus ou como vítimas, o argumento aumenta as chances dos policiais militares saírem livres denegrindo a imagem do morto. Ou daquele que foi gravemente ferido, como costuma acontecer quando os PMs são as vítimas.

Ana Paula dava os primeiros passos em um território que nenhuma mulher jamais desejou pisar. O das mães que têm filhos assassinados pelo Estado e que lutam pelo direito ao luto e para honrar a memória de seus entes queridos. É um caminho sem volta. Algumas mães se perdem nele, paralisam no meio da jornada, exauridas, não conseguem finalizá-la, não sobrevivem. Não bastasse a dor de ter o filho assassinado, o crime se repete à olhos nus, sem pudores ou constrangimentos legais. Um mês e quatro dias após a morte de Johnatha, outro jovem foi assassinado em Manguinhos. Afonso Maurício Linhares, de 25 anos, morreu durante um tiroteio também envolvendo policiais da UPP. Como Johnatha, ele foi morto numa quarta-feira. Ana Paula:

_ Ele morava em frente ao campo, a família dele ainda mora ali. Naquela tarde apitava um jogo de futebol quando viu uma abordagem dos policiais da UPP. Eles aplicavam um mata-leão em um menino. O pessoal saiu do campo para questionar a abordagem, o jogo parou. Um dos policiais muito alterado fez um disparo que acertou no olho do Afonso e saiu estourando a cabeça dele. Afonso ficou caído atrás da trave do campo. Isso aconteceu um mês depois do assassinato do Johnatha. A família do Afonso é uma daquelas que a gente acolheu, a gente acaba acolhendo, passando orientações, acionando a rede de jornalistas midiativistas. A gente começou o trabalho do grupo Mães de Manguinhos assim.

Afonso não tinha antecedentes criminais. Na época, moradores contaram aos jornais que ainda tentaram socorro no Hospital Geral de Bonsucesso, mas já na recepção da emergência, a morte de Afonso foi confirmada.

Bloco 7 – As que ficaram no meio do caminho

A imagem de Johnatha passou a fazer parte de uma bandeira, repleta de fotos de jovens mortos. E Ana Paula aprendeu a erguer os punhos fechados e ao lado de outras mães, passou a gritar o nome dos jovens mortos: Mateus Oliveira Casé (20/03/2013), Paulo Roberto Pinho de Menezes (17/10/2013), Afonso Maurício Linhares (18/06/2014), Christian Soares de Andrade (08/09/2015), Caio Daniel da Silva Lima (09/03/2016), João Batista Soares de Souza (04/04/2016), Carlos Eduardo dos Santos Lontra (25/01/2019), Romulo de Oliveira da Silva (29/01/2019). Podemos mudar o território, mas a lista continua a crescer.

A cada notícia, a cada vez que uma mãe aciona Ana Paula em busca de ajuda, as lembranças retornam. E o trauma é vivenciado outra vez. Há mães que não sobrevivem. Como aconteceu com Janaína Soares, mãe de Christian, assassinado em 2015, aos 13 anos. Ele fora atingido em uma troca de tiros entre policiais da Coordenadoria de Operações Especiais (Core) da Polícia Civil e da Divisão de Homicídios com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos. Ao que parece, a UPP tomou o Core por inimigo, pois não havia sido informada sobre a operação que aconteceria naquela noite. Após o assassinato do filho, Janaína entrou num estado muito forte de depressão e sua saúde foi sendo debilitada. Até que em 2018, quando ocorreu o assassinato de um outro jovem de 17 anos, em Manguinhos, ela não resistiu. O jovem não era do bairro, ninguém o conhecia. Foi morto pelo Caveirão. Minutos depois de sua morte, já circulava a foto do corpo do menino. E essa imagem chegou até a Janaína. Ana Paula falou com a amiga naquela noite:

_ O tiro do Caveirão é muito forte, então, daqui de casa estávamos ouvindo. A gente desceu porque nós protegemos melhor na parte de baixo da casa. Ficamos ali sentadas no chão até que os tiros cessaram. Foi quando recebi a imagem do corpo do menino, com a seguinte mensagem da Janaína: “Eles mataram mais um. Estou passando muito mal…”.

Era domingo de noite. Dois dias depois, de madrugada, Janaína foi levada para UPA. Teve parada cardíaca e faleceu. Há três anos ela lidava com uma depressão profunda. Aos poucos foi parando de se cuidar, “tinha se largado”. Foi depois da morte de Janaína, que Ana Paula passou a chamar esse vetores certeiros da violência do Estado de projeto:

_ Um projeto de adoecimento e morte. Adoecimento mental inclusive. A perturbação captura não só a mãe, mas a comunidade. E a ausência de justiça faz parte desse projeto. Quando a gente não tem a justiça, quando a justiça não acontece, quando uma investigação demora anos para acontecer, muitas vezes são cinco anos para a primeira audiência de instrução ser marcada, ou dez anos para acontecer o julgamento, isso é um projeto de adoecimento coletivo”.

Este foi o primeiro episódio do Fiandeira.

Uma história real, contada fio a fio.

No próximo episódio,

a gente reconstrói o dia que não acabou.