O enterro do policial – dia 01 de abril de 2025

Faltava pouco para meio dia, terça-feira, 01 de abril de 2025. O corpo do policial civil da Coordenadoria de Operações Especiais (CORE) era velado desde o começo da manhã, no Jardim da Saudade Sulacap. Cemitério conhecido por aparecer em noticiários durante o enterro de policiais e pessoas ligadas a crime, revelando a complexidade do território carioca.

Em 20 minutos, o cortejo fúnebre se iniciaria. Fazia um calor dos infernos no Rio. A fila da lanchonete se espichava para o lado de fora. O estabelecimento estava lotado de policiais em fardas pretas e camufladas, além de funcionários do Tribunal do Júri da cidade.

A minha frente, um PM de uniforme preto cedeu o lugar na fila. O que é raro, ainda mais depois de me identificar como jornalista. “A situação no Rio está insustentável”, ele disse. E lamentou a morte de Marquini: “Estamos em guerra. E estamos perdendo. Se a ADPF das Favelas passar, não teremos como controlar a criminalidade, que está tomando conta da cidade”, declarou.

A chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635, foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 2020, no auge da pandemia. O objetivo: impor limites às operações policiais em comunidades após o Rio liderar o país em mortes por intervenção policial. As vítimas eram majoritariamente jovens e negras, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2025, o STF consolidou essas restrições em protocolos permanentes. Para muitos policiais, como o que falava comigo, a favela é um território de exceção onde a letalidade não é uma escolha, mas uma consequência da manutenção do controle estatal; se a politica de segurança pública recuar, a cidade estaria “entregue”. Ele vê o território como um mapa de guerra a ser recuperado.

O assunto parecia intensificar o calor, tanto quanto o céu azul e brilhante ou a umidade quente e pesada. Nessas horas, o Rio parece uma panela de pressão com tampa de vidro, asfixiando comunidades que tem que conviver com a extorsão de grupos criminosos e com o rastro de sangue deixado pelas operações. Para as mães de favela, o “recuo” que o policial condena é o único protocolo que tenta impedir que seus filhos — jovens, negros e majoritariamente inocentes — sejam transformados em “danos colaterais” de um confronto sem fim.

Marquini, o marido da juíza Tula

Até o dia anterior, Marquini não era mais do que um boato ouvido nos corredores do Tribunal do Júri do Rio. Enquanto comprava um cafezinho, ouvia de um ou outro ambulante autorizado a trabalhar no Fórum: “A juíza Tula de Mello, da 3° Vara, é casada com um policial do CORE”.

Meu primeiro contato com Tula, aconteceu em março de 2024, durante o julgamento do Caso Johnatha, filho de Ana Paula de Oliveira, uma das fundadoras do grupo Mães de Manguinhos. Johnatha foi assassinado por Alessandro Marcelino de Souza, policial da UPP de Manguinhos. A justiça levou 10 anos para levar o caso a jurí popular. E mesmo considerado culpado, Marcelino saiu livre do tribunal. Tula aceitou a hipótese de culpa consciente ao invés de dolo eventual, proposta na treplica final da defesa do policial. O réu foi considerado culpado, mas saiu livre. O caso declinou para a Auditoria da Policia Militar.

Pesquisando sobre a Juíza em sirte de notícia, me deparei com uma foto onde Tula abraçada a um homem desconhecido (até então), posava ao lado de Marcelo Cupim, numa festa de natal em 2022, na casa do contraventor. “Tenho uma vida social ativa”, a declaração de Tula era parte do título da matéria. O anonimato de um homem alto abraçado a juíza na foto publicada no G1, tornava a sua declaração aceitável. Todos nos temos vida social e não temos o costume de investigar as pessoas com quem saímos. Mas o fato é que ao morrer, o rosto na foto ao lado de Tula ganhou um nome e profissão e deixou de ser um boato ou um desconhecido. Era Marquini.

Seria possível que um policial do CORE não soubesse quem era Marcelo Cupim, especialmente no ano que antecedeu sua prisão, em 30 de maio de 2023? Ele era considerado pela Policia Federal e pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO) parte do pelotão de Elite da contravenção no Estado do Rio. E Marquini era um mestre da inteligência na CORE. Numa cidade em que artistas, juízes, promotores, diretores de televisão, entre outros, dividem camarotes na Sapucaí, com renomados contraventores, talvez essa pergunta soe inadequada.

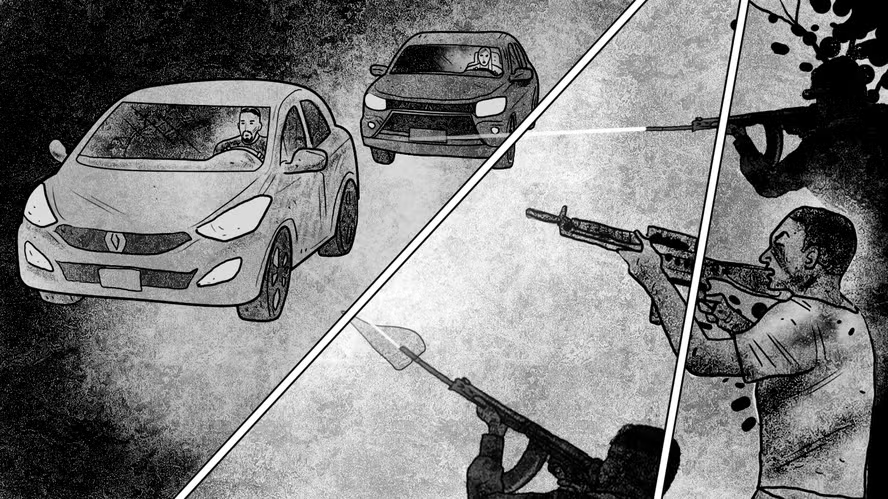

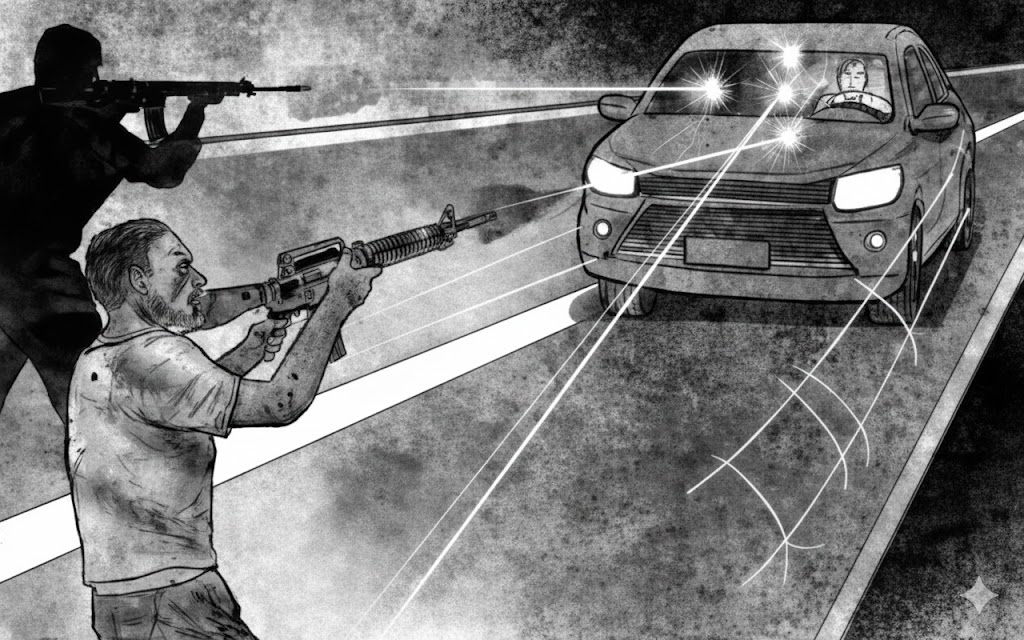

Mas não é inadequado perguntar por que Marquini saiu do carro naquela noite de 30 de março para receber cinco tiros de fuzil disparados pelos integrantes da blitz falsa, na altura do número 25023 da Artur Xexéo em Grota Funda. Se era uma ação kamikaze para proteger a esposa, talvez fosse mais inteligente acelerar o Renault Sandero em direção ao Tiggo7 prateado, já cravado de balas.

De nada adiantaria permanecer no carro, argumentava o policial de farda preta na fila do café no cemitério. Uma bala de fuzil atravessa paredes de concreto com 50 cm de espessura, ele me explicava. Mesmo assim, ficar dentro do carro ainda soava como a melhor alternativa. Nos dias que sucederam o assassinato do policial civil, os jornais trabalharam com a hipótese de uma ação altruísta para proteger a esposa, que seguia logo atrás com seu carro blindado. A estratégia seria usar o tempo que os bandidos utilizaram em cinco disparos para que Tula pudesse dar ré com seu Outlander preto e escapar. O Sandero prata de Marquini sequer foi atingido, o carro de Tula recebeu quatro disparos, um no vidro da frente, a blindagem a protegeu. Já o suposto carro dos criminosos, apreendido horas depois na comunidade Cesar Maia, estava crivado de balas, com os vidros traseiros e dianteiros espatifados. De acordo com a polícia, devido a um confronto com milicianos numa tentativa de invasão à Favela de Antares, ocorrido pouco antes do encontro fatídico com Marquini.

“Fui metralhada, mas não serei uma vítima. Estou aqui na condição de uma mulher que lutará pelo Rio. Não arrancaram um cordão do meu pescoço, arrancaram a vida de João, e isso é inegociável”, essas foram algumas das declarações de Tula, colhidas em cinco horas de depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital, um dia após enterrar o marido.

No dia 15 de abril, uma operação policial atravessou as ruas de Botafogo e terminou na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Na busca pelos assassinos de Marquini, cinco pessoas morreram. Três foram consideradas suspeitas — Vinícius Kleber Di Carlatoni Martins, 33 anos, conhecido como Cheio de Ódio; William do Amaral Gomes, 32 anos, conhecido como Marmitão; e Douglas de Souza Napoleão, 30 anos, o DG. Os outros mortos foram identificados como Kauã Costa Mota, 19 anos, e Carlos Eduardo Tavares de Souza, 18 anos.

Meses depois, em 2 de dezembro, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram uma nova operação na Ladeira dos Tabajaras para cumprir um mandado de prisão contra mais um suspeito da morte de João Pedro Marquini. Na ação, o traficante Jefferson Rosa dos Reis, 29 anos, o “Jefinho do Antares”, apontado como um dos responsáveis pelo crime contra o marido da juíza Tula Mello, foi baleado em uma intensa troca de tiros. Após o confronto, comparsas do criminoso obrigaram um morador local a transportá-lo em uma Kombi até o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde seu óbito foi confirmado pela polícia.

Caso Johnatha – O julgamento do PM da UPP

Assim que o enterro acabou, às 12h36, outra fila começou a se formar, agora de carros, motos e viaturas tentando deixar o cemitério. Sentada na cafeteria, aguardando a chuva quente e repentina passar para voltar para a zona sul, lembrei que há pouco mais de ano, Tula lia a sentença do Caso Johnatha. O policial que o assassinou era culpado, mas saia livre do tribunal. Estávamos há dois dias do feriado do dia das mulheres. A juíza na tentava se “solidarizar” a Ana Paula, mãe de Johnatha. Pediu para ler um poema.

Que poema seria adequado para dar conta do assassinato de um jovem de 19 anos, num Domingo de tarde, quando voltava da casa da avó, após lhe entregar um pavê de chocolate? Ainda mais quando todos sabiam que um ano antes de matar Johnatha, o PM, Alessandro Marcelino de Souza, havia sido preso por triplo homicídio em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele foi solto e voltou a trabalhar nas ruas.

No dia em que matou Johnatha, o policial chegou a assumir a postura de torre, apoiando um dos joelhos no chão, e mirando no jovem antes de disparar. Característica de dolo. Mas a “manobra jurídica” do advogado do PM surtiu efeito. Após o jurí passar dois dias analisando dolo, na tréplica da argüição final, ele jogar a hipótese de culpa. Não é algo comum, ressaltou Bianca Chagas, promotora do caso. A linha que diferencia a “culpa consciente” do “dolo eventual” é tão tênue que gera inúmeros debates entre acadêmicos e operadores de direito. O júri demorou cerca de duas horas e quarenta para emitir a sentença. Seria tempo suficiente para entenderem a diferença entre os dois conceitos jurídicos? O crime também era desqualificado.

A sensação de impotência ficou estampada no silencio do público que acompanhara o julgamento desde o início. Era inacreditável. Após 10 anos de espera por justiça, o policial era culpado do assassino de Johnatha e mesmo assim, saia livre do Tribunal. “Estado assassino!”, “Estado racista!”, “Quando isso vai acabar!”. Os gritos eclodiram no ar ao mesmo tempo em que o público dava as costas em resposta ao pedido da juíza. Desolada, Ana Paula correu até uma das portas de saída, e disparou, aos prantos, um desabafo profético: essa luta não pode ser só minha!

Cidade partida

O fio que liga a história de Marquini a de Johnatha é a guerra diária vivida no Rio de Janeiro. E, diferente do que costumamos pensar, esse confronto não é entre milicianos versus traficantes, milicianos versus polícia ou traficantes versus Policia. É entre moradores versus traficantes, moradores versus milícias e moradores versus polícia.

Não há como proteger pessoas em áreas de confronto, não há como garantir isso em meio a uma troca de tiros. O policial na fila do café do cemitério Sulacap repetia o mesmo argumento usado em entrevistas por policiais, civis e militares, além de operadores da segurança pública na cidade. Era um ponto importante defendido por representantes do pensamento conservador no país, que não deixava dúvidas – maior vítima da guerra no Rio de Janeiro são os moradores de favela.

Mas se não há como entrar numa zona de guerra e ser seletivo, como proteger quem vive nas áreas de confronto? Ou deveríamos aceitar que essas pessoas estariam condenadas à morte? lhe perguntei. Em sua opinião, numa guerra não há como controlar a letalidade policial, por isso, a aprovação da ADPF (635) das favelas nos moldes em que era apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), seria um retrocesso. Ou se enfrenta o crime com rigor, ou a cidade não estaria partida, mas perdida.

E a cidade perdida. São inúmeros os pedidos de ajuda registrados pela defensoria em diversas comunidades da cidade e também registrados na Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Moradores denunciam extorsões cometidas pelo tráfico ou pela milícia. Em setembro de 2024, um evento na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro (EMERJ), tratou desse tema. Estavam presentes ao debate, o juiz Rubens Roberto Rebello Casara, o professor José Claúdio Souza Alves, a jornalista Vera Araújo, as promotoras Elisa Ramos Pittaro Neves e Simone Sibilo e a advogada criminal Gisela França da Costa. Todos cobriam ou atuavam na área de segurança pública há mais de 20 anos. E o quadro que desenharam era chocante.

Fotos de cabeças empaladas, se misturavam às denúncias casas, aptos e terrenos expropriados por grupos mercenários. Tais grupos agiriam com tanta liberdade que sequer se constrangiam em invadir lajes de residências, e promover festas com prostitutas, regadas a drogas, funk, álcool e muito barulho. Mesmo sem conseguir descansar, os morador tinham medo de reclamar. Já estavam acostumados silenciar quando lhes obrigavam a contratar serviços básicos, como gás, internet e até água e luz de determinados fornecedores. A punição àqueles que questionam a “organização” do território, poderia ser espancamento, expulsão do bairro e até a morte.

Promotora Pittaro: “Há lugares na Baixada que às 16h00, eu não posso passar mais. E eles estão na frente do fórum, aquele bando de homens andando de fuzil. A coisa é feita de maneira ostensiva”. Ela mostra a foto de uma faixa com os dizeres: Não aguentamos mais ser extorquidos. E comenta: “Recebo isso o tempo todo. São cerca de 50 ouvidorias por semana. Às vezes até mais. De pessoas desesperadas, seja com tráfico ou seja com a milícia”.

E Pittaro conta que diante dos relatos de moradores, denunciando a invasão de prédios inteiros por criminosos que atuam na baixada, ela, enquanto defensora, não pode fazer nada.

Uma realidade complexa, afinal a Defensoria atua onde o braço operacional do Estado (a polícia) é visto como ameaça. Ela é o canal que recebe os relatos de moradores de comunidades que se sentem reféns de grupos armados e da própria letalidade policial.

Redução da letalidade policial

E se os criminosos usam a violência para controlar um território, a experiência dos moradores com a polícia, civil ou militar, não é diferente. Relatos e notícias se proliferam sobre a atuação truculenta de policiais. A ponto de movimentos de moradores de favelas e familiares de vítimas de violência policial se unirem pela aprovação da ADPF 635 (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental). O coletivo Coalizão ADPF das Favelas divulgou uma flyer compartilhado nas redes sociais com as seguintes demandas:

(1) plano de redução de letalidade

(2) transparência nas ações policiais através de câmeras nas fardas e viaturas

(3) presença de socorristas

(4) proteção às crianças e outros grupos vulnerabilizados em operações

(5) diretrizes para investigação de homicídio cometidos por policiais, incluindo apuração independente.

Ana Paula Oliveira, mãe de Johnatha, faz parte desse coletivo.

Transparência: Pedido de informação negado ao TJTJ e a SEPM

A ausência de transparência por parte de representantes do Estado, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e a própria Secretária de Estado da Policia Militar (SEPM) tornam a situação vivida no Rio ainda mais instável. Em setembro de 2024, a fim de complementar uma matéria que escrevia sobre a história de Ana Paula Oliveira, iniciei uma jornada junto ao TJ-RJ e a SEPM, a fim de levantar o número anual de policiais militares que vão a júri popular, como réus e como vítimas.

O que deveria ser uma informação divulgada pelo próprio estado a fim de tornar suas ações transparentes, se mostrou um verdadeiro calvário. Foram três meses entrando com recursos via Lei de Acesso a Informação, sem sucesso algum. Garantir o acesso à informação pública é um direito tão importante que é protegido pela Constituição Federal, que em seu artigo 5°, inciso XXXIIII, nos diz:

“Todo cidadão tem o direito constitucional de obter de órgão públicos informações de seus interesses particular, ou de interesse coletivo ou geral”.

É através do acesso a informações que medimos a transparência das políticas de Estado. Nunca é demais lembrar que o Estado é o agente responsável por zelar pelo bem-estar social e conduzir a sociedade, através de políticas, ao longo do tempo. Foi justamente para garantir esse direito que a Lei de Acesso à Informação (n°12.527) foi criada em 2011.

Parte dos pedidos do Coletivo Coalizão ADPF das Favelas versam justamente sobre a importância da transparência como parte das políticas de segurança pública. Falamos de informações básicas que mostram que o Estado sabe da atuação da polícia nas favelas.

Hone sabemos que o controle do território pela violência, não é somente uma prática de criminosos, mas também do Estado. Recusar um pedido de informação via LAI, é negar um direito constitucional, que permite a todo cidadão cobrar de instituições públicas explicações sobre o que tem feito e como tem feito. Afinal, a LAI é uma ferramenta democrática, que permite a todo cidadão ampliar sua participação política para além do voto obrigatório a cada quatro anos.

O Tribunal do Júri da cidade alegou não registrar as partes envolvidas em um processo por profissão, justamente para garantir a isenção na hora de julgar. Contudo, quando se trata de agentes do estado, como era o caso, algum controle deveria haver. Até porque se a questão é garantir alguma imparcialidade, como isso era possível com uma juíza que não só era casada, mas parecia viver entre policiais, concedendo entrevistas em canais de entrevistas de policiais no youtube que defendem perspectivas no mínimo comprometedoras, levantando suspeitas sobre grupos de moradores estarem protegendo traficantes ou milicianos. Desconsiderando que quem mora em favela normalmente não tem escolha.

Recorri aos quatros tribunais do júri da cidade, pedindo auxílio às juízas, para que o setor de informática criasse um filtro capaz de separar os processos envolvendo policiais militares. Somente a juíza do 2° Tribunal, Elizabeth Louro, endossou meu requerimento, mas os dados levantados eram muito imprecisos e aquém da média esperada. A vara de Tula me encaminhou para a Ouvidoria, citando inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18).

Descabido aceitar que tanto a SPEM quanto o Tribunal do Júri não trabalhem com tais informações. O primeiro estaria mostrando que o Estado não tem o menor controle sobre a atuação de seus agentes e o segundo estaria eximindo-se de uma de suas funções primordiais, a moderação do poder. Vale lembrar que, judiciário, executivo e legislativo são separados para que possam moderar o poder que exercem sobre a vida daqueles que representam, nós.

ADPF 635 parcialmente sancionada

No dia 03 de abril, o Superior Tribunal Federal homologou parcialmente a ADPF 635.